『りんご通信』2003年7月号より

アディムランドは「お絵かき教室」ではありませんが、絵はとても大切だと考え、お母さま方にお伝えしてきたことがあります。そこから要点をひろってみました。

作文の書ける子と

書けない子と

「絵は苦手だ」という人は少なくありませんが、そんな人でも、絵を描くことを楽しんでいた時期があります。それは他でもない幼児期です。

次ページ以下に掲載した絵(作品1~6)は、ひとりの人物(仮にKさんとします)が幼児期に描いた膨大な作品の一部です。彼女は幼児期の数年間、ごく日常的な営みとして絵を描き続けました。お絵かき教室に行ったこともなければ両親が教えたわけでもありません。ただ、いつでも紙やクレヨンなどが用意されていたので、彼女は何か見たり聞いたり体験したりすると、せっせと絵に描いていたのです。絵を描くことは大きな楽しみのひとつでした。

ところがそんな彼女が、小学校の三、四年の頃から次第に絵を描かなくなりました。ことに図工の授業の写生は最悪の気分だったといいます。長じては、絵はまことに不得手な分野に成り果てていて、「もう少し絵ごごろがあれば…」と切実に思うそうです。幼児期にあんなに熱心に取り組んだ絵はムダだったのでしょうか。そのあたりについて考えてみようというのが本稿のテーマです。

Kさんが絵を見限ったのは、自分が絵が下手だと気づいたからでした。自分が表現したいことがだんだん複雑になっているのに描画能力が及ばなくなったことを苦痛に感じはじめたのだそうです。たとえば、かってはボールで遊んだことを描きたいと思えばボールと遊んでいる自分や友だちを描けば満足できたのです。ところが跳び箱を跳んだ躍動感やスリルが快感に変わった感激を描きたいと思うようになると、これは至難の業でした。そのため表現の欲求は、自然に話したり書いたりの言語表現へ向かったのだろうと述懐しています。それまで好きだった図工の時間が苦手になったけれども、代わりに作文では満たされたそうです。

しかし、作文の苦手な子は少なくありません。そんな子に作文を書かせるのも、これまた至難の業です。が、ひとつ特効薬があります。それは、子どもをどこかへ連れて行くことです。ディズニーランドへ行った、地引き網に参加した、ホタルを見に行った…といった鮮烈な体験をさせると、いつもは悶々として書かない子が自分から書きだしたりします。でも、作文のためにいつもいつもどこかへ連れて行くわけには行きませんし、そうでなければ書けないというのも情けない話です。

作文が書ける子は、どこかへ連れていかなくても日常的な体験の中にちゃんと書くことを見つけ出します。ところが書けない子はそれができません。同じような日々を過ごしていても表現したいトピックを思い描くことができず、途方に暮れています。文章を綴る以前に、心の中のスクリーンに何も写し出せないでいるのです。もし心の中のスクリーンに映し出されるものがありさえすれば、文章を綴るという作業はおのずと促されます。ディズニーランドに連れていけば書きだすのはその証拠です。なんとか、「心の中のスクリーンに映し出す力」を養う手だてはないものでしょうか。

絵を描くことで

子どもは何を学ぶのか

「お絵書き」という言葉があります。絵はおけいこ事のように見なされていて、「お絵書き教室で絵を習う」などということが行われていますが、しかし何を習わせるのかはよく見定めておく必要があります。

絵を描くためには、五感で得た体験を記憶の棚から引っ張り出し、自身のレンズで切り取って心の中のスクリーンに映し出す過程が必要です。G・H ・リュヶはそれを「内的モデル」と呼んで、名著『子どもの絵』(須賀哲夫訳/金子書房)の随所でそのことに言及しています。例えば

―紙面に描かれる絵というものは、実際の事物の知覚や視覚像を再生したものではなく、その事物についての内的モデルを再生したものである。したがって、はじめにその事物の絵を描くためには、その事物についての内的モデルを心の中に創造しなければならない―

「お絵かき」のいちばん大事な部分はおそらくそこにあります。絵を描くことで子どもは表現したい対象を心の中に思い描く能力を育てるのです。この能力が絵であれ作文であれ、さまざまな表現活動を成り立たせる原動力となります。

表現の手段が絵であるか言葉であるかの間には無数の相互作用が生じます。これに関連して、子どもの絵の研究者であると同時に実践的な啓蒙家でもあったV・ローエンフェルドは、やはり名著『子どもの絵』(勝見勝訳/白揚社)の中で次のような意味の、まことに示唆に富んだ指摘をしています。

―子どもの中には絵によって考え、言葉では考えない子がいる。そういう子は想像力は豊かだが、言葉で表現するのは下手だ。思ったことを言葉で表現できないと自信をなくし、自分の感情表現をひたすら絵に向けてしまう。こういう子にひとりで絵をかかせておいてはいけない。かいた絵を刺激につかい、何とか言葉で表現させるように質問して、話をさせなさい。一方、絵について話をさせると絵にないことをたくさん話す子がいる。イメージを形づくる力(絵によって考える力)が未発達なため、絵に描くより話すほうが容易なのだ。言葉で考えて絵では考えないというのはあまりいいことではない。もし子どもの言葉がイメージによって裏付けられ、話したことが目の前にありありと描けたら、子どもの言葉はもっと意味の深いものになるだろう。絵にはないことを子どもが話すようなら、それらの話の全部を絵にかくようにしむけなさい。やがてのびのびとした芸術表現をするようになる―

絵を描くことにまつわって子どもは表現力を育てます。それは描画の領域にとどまらず言語の領域にまたがるものです。

表現するという行為は、自分が思ったことを外に再構成して示すことです。幼い子どもであっても、自分の描いた絵が自分をふくめ誰かに見られことを想定しています。表現することでいったん対象化した自己と向き合うことになり、他者とのつながりを得ることにもなります。

それがどれほど子どもを知的にも社会的にも成長させる契機となるかは、子どもの絵や作文につきあっていけば実感することですが、ピンと来ない方はご自身の学生時代のリポート体験を思い出すといいでしょう。講義を聞き、本を読み、あるいは実験や調査をして分かったようなつもりになっても、いざリポートを書こうとすると理解の不十分さが浮き彫りになってきます。リポートにまとめようとする過程で次第にそれらがクリアになり、自分の考えが組み立てられる…、そんな経験は誰にもあるものですが、子どもが絵を描くという行為に同様の構図を見るのもあながち的外れとは言えません。生活の中に、表現するという工程が入り込むことにより、体験を漫然とした記憶の中に棚ざらしにしてしまうのでなく、あらためて対象に目を凝らし、自身との関係を創造する必要が生じます。これが「心の中のスクリーンに映し出す」作業であって、そこから産出された絵は子どものレポートでありエッセイであり論文なのです。

子どもの絵は年令で

段階的に変わる

リュケやローエンフェルドをはじめ多くの研究者は、子どもの絵が年令とともに段階的に発達をとげるとしています。このことは、子どもの絵をどう受け止め、それにどうつきあうかに深く関わってくるので知っておく必要があります。

リュヶは、子どもの絵の意図は本質的に写実性にあるが、ただ8~9歳までは対象について知っていることを描こうとする「知的写実性」の段階にあるのであって、見えるように描こうとする「視覚的写実性」の段階はその後に現れるのだとしました。この見解は基本的で重要なものです。発達段階の設定には諸説がありますが、リュケのこの見解を基本に、諸氏の説を援用しながら、あらましをたどってみましょう。なお、各段階の年令帯については、佐々木宏子氏に多くを依拠しました。(『児童心理学ハンドブック』波多野完治他編/金子書房)

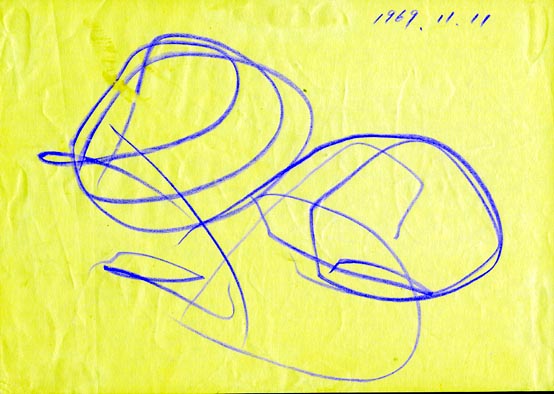

【なぐり描き期】(6ヶ月~3歳半ごろ)

子どもの描画はなぐり描き(スクリブル)から始まります。まだイメージは関わりなく、線が描ける楽しみを反復するだけの「練習遊び」です。点々に始まり、左右、上下の線から円形の螺旋状の描線へと発展してき、線はだんだんしっかりしてきます。(作品1)また、線と遊ぶことで精神的な充足と発達もとげます。グレチンゲルはその著『幼児画の謎』(鬼丸吉弘訳/黎明書房)の中で ―なぐり描きは、幼児の音声です。対象もなく言葉をもなしませんが、生のリズムそのものです―と述べています。なぐり描きは描画における喃語のようなものだと言えましょう。これを思う存分にさせる必要があります。なぐり描きの時期に制約が多いと 四、五歳になってのびのびと描けなくなりがちだと言われています。ことさらに何か意味や形のあるものを描かせようとしなくても、その中から次のステップが現れてきます。

もうじき円が描けるころ。

【偶然の写実性】

ステップのひとつは、リュケが偶然の写実性と呼んだもので、自分が描いたなぐり描きの中に何かのイメージを見つけて「コレハ、ナニナニ」と命名する現象です。これはまさに描画の始まりを意味します。多くは大人から見るとわけの分からないものですが、子ども自身にとっては大きな発見なのですから、その命名に耳を傾けてやることがとても大事です。(作品-2)

なぐり書きが後も焼却炉のけむりに見えたから

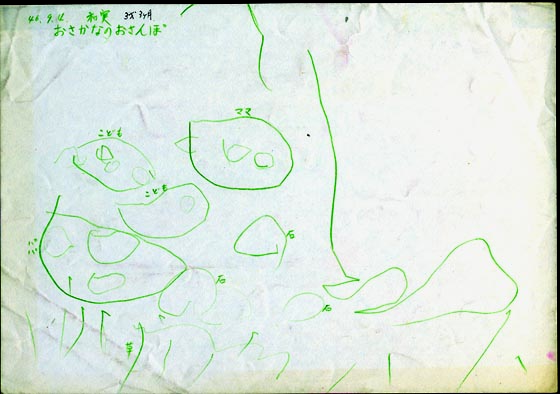

【意味づけ開始期】(1歳半~4歳ごろ)

もう一つは円の出現です。なぐり描きを繰り返すうちに完結した円が描けるようになると、描いた円に意味づけをして、円でどんなものでも表すようになります。(作品-3)アルンハイムが「本源的な円」と呼び「一語文」と形容した現象です。

―円は絵画的媒体で利用できる最も簡潔な形である。形が分化するまでは、円は丸さをあらわすものではない。それは特にどの形を表すものでもない代わり、どんな形でもあらわすのである。『美術と視覚』(波多野完治訳/美術出版社)―とした彼の表現はまことに言い得て妙です。

【並べ描きの時期】(2歳半~5歳ごろ)

そのうち子どもは、円と線を組み合わせることを学習し、さまざまな記号様の図柄を描くようになります。長坂光彦氏がまとめた発達段階の図(『絵画製作・造形』川島書店)ではこの時期に前図式期という区分が与えられ、子どもが描く図柄のバリエーションとその発展が示されています。(図1)子どもはこの様な図柄しか描けないので、やはり何でもこれらの図柄で表現しようとします。思いつくままに描き連ね、昨日のことと今日のこと、ある経験と別の経験などが脈絡なく並ぶため、「並べ描き期」「カタログ期」などと呼んでいます。まだ一枚の絵にひとつの世界を描くという空間的統合がなされない段階で、リュケの言う「できそこないの写実性」の時期にあたります。

これらの図柄にはやがて頭足人(ヘッドマン・おたまじゃくし人間)が加わります。円の中に円を入れ、線を生やしたもので、人間にも動物にも自動車にもなります。本稿の題字下に飾った絵もそのひとつです。

【知的写実性の最盛期】(3歳半~10歳ごろ)

次いで図1で図式期(覚え描きの時期)とされている段階が訪れます。リュケの言う知的写実性に支配された、幼児画の黄金期です。このころの子どもが「見たものを描くのか、思ったことを描くのか」には議論があるのですが、視知覚的にどう見えるかに構わず概念的にこうだと「思ったこと」を絵に盛り込むところは、「見たものを思ったように描く」のだと考えるのが妥当なところでしょう。人間に目が二つあると思えば横顔でも二つの目を描きますし、「たべものの旅」のお話を聞いたら胃袋の中にあるはずのカレーを描かずにはいられませんし、大事な物事は大きくあるいは克明に描きます。心の中が最も直接的に絵に表れて面白い時期で、それだけ絵を描くことが精神的な発達に直接的につながる時期だとも言えます。(作品4・5)

父親を見送る毎朝のできごと。

手を振るところが大事だったから大きく描いた。

いつの間にかそれを絵に描いていた。

【視覚的写実性へ】(9歳~)

こんな知的写実性の時期も、成熟とともに視覚的写実性の時期に座を譲ります。見えるように描こうとするため、もう何かに隠れて見えないものは(知っていても)描き入れませんし、近くのものは大きく、遠くのものは小さく描くなどの透視画法的視点が導入されることになります。絵に対するこの視点の変化は心性の発達に伴うことなのですが、それを描画の上に実現するとなると、いよいよ絵画的表現の才能と審美眼が働いてきます。冒頭に登場したKさんが絵から離れていったのもこの時期のできごとでしょう。

視覚的写実性の実現が誰にでも成功するものではないのに比べ、知的写実性の実現はあらゆる子どもに可能ですし、また必要なものです。Kさんのようにそれが後の「絵ごころ」へとつながらなくても「言葉ごごろ」につながるなら、より一般性のある発達の礎だと言えましょう。

「お絵かき」で、

何をどう指導するか

実践的な啓蒙家としてローエンフェルドが説いていることのエッセンスは「物を描写するのではなく、物についての体験を表現させよ」です。

だから、まず体験が大事です。例えば自分の手を描かなかったり、描いても小さかったりするのは、自分の手をしっかり使った体験に乏しいからかもしれません(よくあることです)。それなら手をしっかり使った体験をさせれば手は生えてきます。それでもダメなら、「あのとき、どうしたかな」と、手を使った体験を心の中に思い描く援助をしてあげましょう。間違っても「手が描いてないよ。手を描きなさい。」などと言わないことです。それで子どもは手を描くかもしれません。しかし、記憶の中から自身の特別な体験を取り出し、イメージを創造する仕事は、失われます。

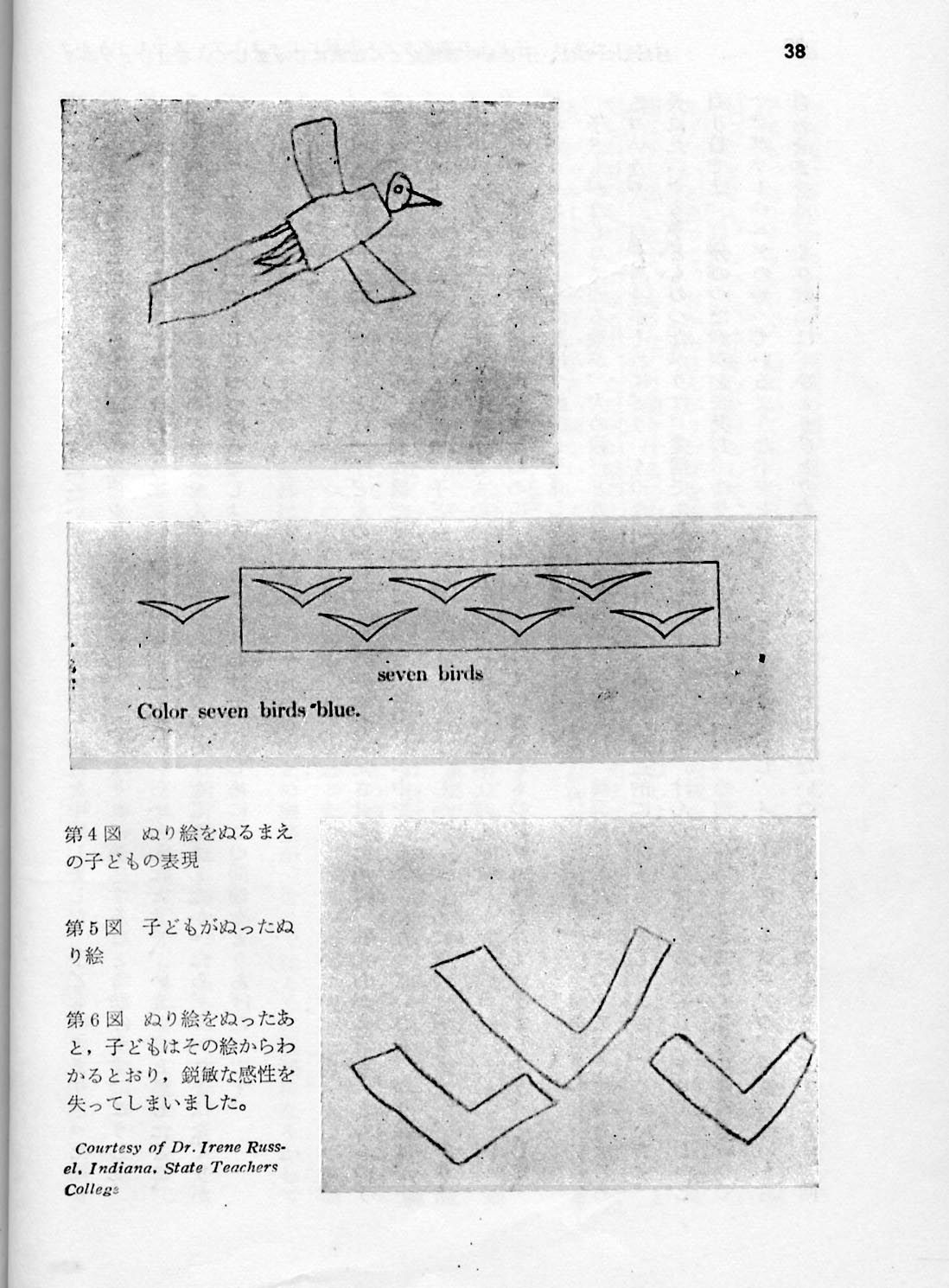

同様の観点からローエンフェルドはぬり絵を糾弾していますが、そこで左の写真のような例を紹介しています。鳥を上段のように描いた子が、中段のぬり絵に出会って描き方を教えられ、その後は鳥といえば下段のようにしか描かなくなったというのです。

表現するという活動には楽しさと同時に創造の苦しみがつきまといます。ラクな道があれば、子どもはそこから逃げ出しますし、あるいは強制され、心の自由を失った状況では、閉じこもって、のびやかな表現をあきらめもします。(作品6)

ローエンフェルドはまた、「感情表現」や「芸術表現」といった言葉を用いて、子どもの絵にリュケやピアジェより積極的な意味合いを与えています。例えば彼は『子どもの絵』(前出)でヴァージニアというとても神経質で無口な女の子のケースを取りあげています。彼女は、毎夜寝るときに何かの気配(実は街灯の影)に人知れずおびえていました。その苦しみは誰にも分かってもらえませんでしたが、ある日、先生に励まされてそのことを絵に描いたので、彼女の不安が分かりました。それだけでなく、絵が、「(彼女の)創造的活動に過去の経験と直面するのに必要な柔軟性」を与え、「自分の経験と直面できるようになるにつれて彼女の緊張感や不安は安らぎ、やがて消えていった」と記しています。「ママゴン」に角を生やてみたり、憎むべき同胞を描いて「ダメ!」と黒く塗りつぶしたり、子どもの絵には感情の葛藤が象徴的に表現されることさえあります。子どもは時に象徴遊びの中で遊戯療法を自らに施していることがありますが、同じようなことを絵でしているかもしれないのです。

子どもの絵は、内的世界を豊かにし、また癒しもします。ありあわせの紙とクレヨンのアトリエが開く大きな可能性です。