算数の基礎中の基礎と言ってもいい「一対一対応」とはどのようなものか、教材を参照しながら見ていこうというのがこのコラムの目的です。

じつは、アディムランドでは、一対一対応を2歳から3歳の時期に 感覚運動的に刷り込んでおけば、それ以後の数がしっかりしてくると、密かに考えています。あとに続く象徴的・記号的な操作の段階とは違って感覚運動的に体験できる操作が一対一対応なので、この「秘策」は妥当なのです。

2歳向けグレードの教材

では、一対一対応とはどんなものか、まず、2歳向けの教材を通して見ていきましょう。ここではクイズもまだシンプルなものです。

2716 くつ下のペアつなぎ

身近な靴下を取り上げた、まさにプリミティブな一対一対応の課題。子どもは、線で結ぶという応答手段を通して一対一対応を感覚的に体験します。

2776 マーカーとふた

教室で使っていたマーカ―ですが、ご家庭でもセットでお揃えなら本体とふたが一対一対応していることを子どもも実感していることでしょう。無くなれば探さなくてはなりません。

ここでも線で結ぶという操作を経て一対一対応を体験します。

2836 おかあさんはどこ

子どもにとって切実な「おかあさん」を探す課題です。ここでもまだ探索作業は軽く、対応するお母さん像は順次に置かれていて2歳児でも確認しやすいように配置されています。線を描いて結ぶという操作を通して一対一対応を体験します。

2926 犬を小屋に

犬6匹に小屋が6つ。ここでは子どもの意志が働きます。ある子はサンプルに倣って順次に導く線を描きますが、別の子は「この犬にはこの小屋」と思い思いに導く線を描くなど様々です。どう描こうと6匹にはそれぞれ小屋に収まることができれば「めでたしめでたし」です。

3歳向けグレードの教材

一対一対応の課題は3歳向けで最盛期を迎え、教材は数多く公開されていますが、そのうちのいくつかを拾ってみましょう。

3066 つくりすぎた雪だるま

「大きい・小さい」「長い・短い」「高い・低い」などのクイズの中に「多い・少ない」のクイズがまぎれ込んできます。

一対一対応して線でつなぐと、ひとつ「余分な」頭が明らかになります。「集合」の解である一対一対応が顔をのぞかせます。

3094 点を抑えながら言う

「はさみ」と言いながら〇点を音節に合わせて押さえる課題です。文字の教材ではありますが、音と点押さえの一対一対応は数の準備としても重要です。

3096 どっちのくつした?

くつしたはペアでなくては用をなさないのに、ときどき片方がなくなります。一対一対応で線をつなげば、どっちのくつしたがなくなったかが分かるクイズです。

3118 誰の防止かな?

3118 誰の防止かな?

だれの帽子か、子どもの生活体験から推し測る課題です。サンタさんから始めて絵本などで見知ったことを、帽子を切って貼る作業を通して一対一対応を体験します。

このように、一対一対応の操作は生活の中にあって「これにはこれ」といった機序を子どもの中に生じさせます。

3136 どっちのふただろう

おなじみのマーカーとふたのクイズ。一対一対応で線をつなげば、どっちのセットが足らないかが分かります。

3146 くまさんとビスケット

数を知らないくまさんも多い方が嬉しいはず。どちらが多いか分かりにくくても、一つに一つを線でつなげばどちらが多いかが分かります。

なお、答は不等号の切り貼りでするようにデザインされていますが、不等号は形に象徴性があるので幼児にも使いこなせるもので、そのための教材も用意されています。

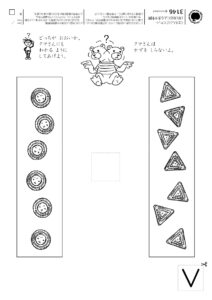

3176 どっちが多い

そろそろ一対一対応の課題に象徴的・記号的な要素が入り込み始めます。3176は数式の形を取り始めた一対一対応クイズです。式では不等号が多用されます。

3216 うさぎとにんじん

うさぎとにんじんを一対一対応させて線でつなぐと、にんじんが1つ足りません。当たらなかったうさぎに泣き顔を貼ってあげるという物語性が子どもにウケるクイズです。

一対一対応の感覚的な刷りこみを意図した教材群の中に象徴・記号的な教材が紛れ込んできます

3歳向けグレードでは、徐々に次の段階の象徴・記号的な課題が紛れ込んできます。さまざまな数表象です。

少しだけその様子を垣間見てこのコラムを締めくくることにしましょう。

3266 四つの積み木数え

数唱の「いち・に・さん・よん」は幼児が真っ先に獲得する数表象です。

例えばこれは、積み木などを「いち・に・さん・よん」と数を唱えながら指し示す行為とを一対一対応させる学習です。

集合数理解の発達過程としては、「いち・に・さん・よん」と差し示し、最後に止めて、その「よん」がそれまでを含む「集合」の値であると認識するまでには幾多の段階(リンク先の「百まで言えても」参照)があります。

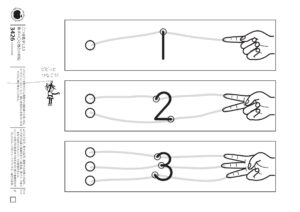

3426 丸・数字・指 の1対1対応

数唱(いち・に・さん・)とともに幼児の自然数概念を作り出すデバイスが「指」です。これを、より抽象的な「数字」に〇点で具体性を持たせて一対一対応を可能にした工夫が〇点数字です(〇点数字はいずれフェードアウトしていきますが)。

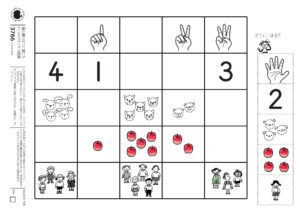

3476 数のまる塗り

数唱、半記号(〇など)を指サイン・数字などこれから幼児が獲得する様々な数表象との関係を、〇を塗って認知するマトリクス形式の教材です。塗る作業を通してマトリクス構成の理解が進みます。

3766 丸・数字・指 のマトリクス

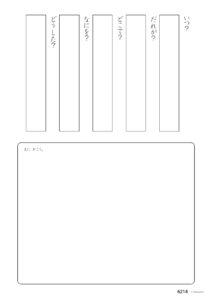

縦と横のマトリクスを構成するクイズです。

記号である「指」と「数字」を、多様な具体物である「動物・りんご・人 」の数的側面に位置づけていく作業。数の認識がマトリクスの理解に役立っています。

これらの課題が、それに先行した感覚運動的な一対一対応の刷りこみの上にしっかり成り立つのだとアディムランドは考えています。戦略的秘策です。

「一対一対応」とはどんなものか、アディムランドではこれをどうとらえて展開しているのか、お分かりいただけたしょうか。

なお、関連する記事「幼児に数をどう教える」もご参照ください。

耳慣れない理論を述べるより教材を通してご説明する方が具体的分りやすいと言ってくださる声に応えて、これからもいろいろなテーマを取り上げてまいります。今後とも「りんご通信コラム」をよろしく。

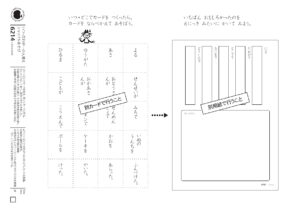

次いで、「付)カード」を厚めの紙に印刷してカード状に切り取ります。

次いで、「付)カード」を厚めの紙に印刷してカード状に切り取ります。 カードの片面には、

カードの片面には、 書くという作業で締めくくることが「書き言葉の世界」に子どもをいざないます。

書くという作業で締めくくることが「書き言葉の世界」に子どもをいざないます。