2歳児向け教材としてありますが、広く標準化されたものではありません。

子どもの得手不得手に応じてお試しください。

▼教材名(下線のある文字列)をクリックするとPDFで印刷できます。

▼グレード2(2~3歳もしくはそれ以上を対象)のユニットを画像入りで一覧表示しています。

▼領域・分野別に抽出表示するには、以下の P のような半角英字を右下の検索欄に入れてください。

・かたち(知覚認知系):P

・こくご(読み書き言語系):L

・さんすう(数的論理系):M

・ちえ(推論・社会性系):R

▼以下へはクリックしてください。

3歳児向け教材 4歳児向け教材 5歳児向け教材 6歳児以上向け教材

http://adeamland.jp/grade2/

No.(系 表題

内容(課題意図)

2562(P 書いてみよう

〈横のスクリブル〉

a )目と手の協応(=器用さ)なぐり書きは横の線から始まり、縦、円い線へと発展する。描線のスキル。

b )右・左の利き手手がはっきりしているかどうか留意。

c )言語的指示に従う能力。

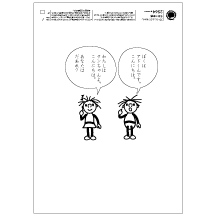

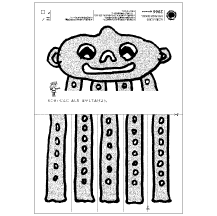

2564(L アドくんとランちゃん

〈名前の意識〉

a)アドくん」らとの対話感覚で「こんにちは」のごあいさつをし、自分の名前を言う体験。

b)バルーンの文字は文字を教えるためではなく、文字の存在を感じさせるため。文字は読む真似・書く真似などの象徴遊びの主題となる。

2574(R 泣いているのはどっち?

表情の理解

a)絵に描かれた表情を読む=社会性に根ざす認知力。表情は過剰に誇張して描かれてはいない。

b)二者択一の比較課題の体験。

c)言語的指示に従う能力。

2584(L キュークツキュークツ

〈言葉のナンセンス遊び〉a)絵に注意をむけ、テキストを読み聞かせる。b)きゅうくつがおもしろく響くように。

2592(P ヨコにスクリブル

〈横のスクリブル〉

a )目と手の協応(=器用さ) なぐり書きでのヨコの線書き。

b )右手 - 左手がはっきりしているかどうか、観察・記録。

c )言語的指示に従う能力。

2602(P ぬってみよう;バナナ

〈横の描線スキル〉

a )横の線を描く。目と手の協応(=器用さ)

b )右手 - 左手がはっきりしているかどうか、観察・留意・記録。

c )言語的指示に従う能力。

2614(L ワンワンってなくのは?

〈擬声語と幼児語〉

a )問われて答える練習。

b )幼児語からの卒業準備。

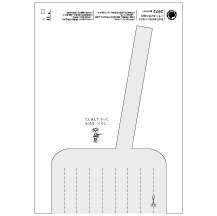

2622(P タテに書いてみよう

〈スクリブル;タテの線〉

a )目と手の協応(=器用さ) なぐり書きでのタテの線書き。

b )右手 - 左手がはっきりしているかどうか、観察・記録。 c )言語的指示に従う能力。

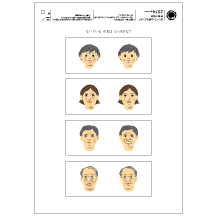

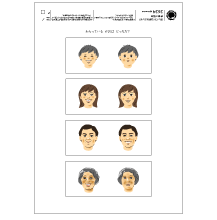

2624(R 笑っている顔はどっち?

〈表情の理解〉

a )絵に描かれた表情を読む=社会性に根ざす認知力。

b )表情は過剰に誇張して描かれてはいない。「笑っている」と「ほほえんでいる」の間の表情。

2632(P ぬってみよう;人参

〈縦の描線スキル〉

a )目と手の協応(=器用さ)

b )利き手が右手左手がはっきりしているかどうか、観察・記録。

c )言語的指示に従う能力。

2634(L(M 「いちごがいっこ」

〈韻文復唱のことば遊び〉

a)韻のある二語(二文節)を唱えることば遊び。

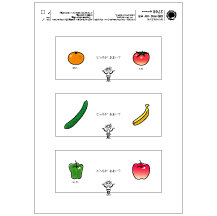

2642(P 何が見える;果物三点

〈図と地の弁別〉

a)重なった絵を選択的注意して認知する視知覚。 図(figure)と地(ground)の弁別。

2646(M(R ゾウとねずみ

〈大小の比較・表現〉

a)大小の感覚的な判断を「大きい・小さい」のことばで表現する。

b)視知覚的な印象から重さを類推させることで、量感へとつなぎたい。重さは不可視。

2652(P まあるく描こう

〈スクリブル〉

a)目と手の協応(=器用さ) なぐり書きによる円い線書き。

b)右手-左手がはっきりしているかどうか、観察・記録。c)言語的指示に従う能力。

2654(L 復唱「あまいおかし」他

〈 2 文節の復唱;い形+名〉

a )構文能力。い型形容詞と名刺の文節

b )耳から入った言葉の短期記憶と復唱能力。

c )質問に口頭で答える課題体験。

2662(P 折り紙を半分に折る

〈空間知覚と手技〉

a)目と手の協応(=器用さ)と、位置の視知覚。

b)右手-左手がはっきりしているかどうか、観察・記録。

c)言語的指示に従う能力。

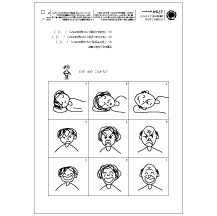

2664(L(R おじいさんが怒ってる

〈二要素の疑問文〉 a )ニ語文。 主部・述部の2要素がある疑問文( 2×2 のマトリクス)への言語的理解。 b )絵(マンガ)に描かれた表情を読む=社会性に根ざす認知力。表情はじゅうぶん誇張して描かれている。

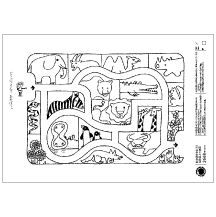

2668(R 動物園をまわろう

〈絵地図上の探索〉

a )絵地図が動物園の表象となり,想像上のツアーを成立させる。

b )行程の試行から計画へ向かう遊び体験。

c )実際の体験や絵本などにリンクするとよい。

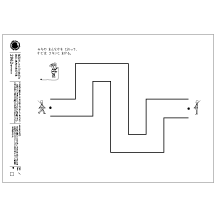

2672(P 横の線を描いてみよう

〈描線スキル〉

a )目と手の協応(=器用さ) なぐり書きから意図した線書きへ。

b )右手 - 左手がはっきりしているかどうか、観察・記録。

c )言語的指示に従う能力。

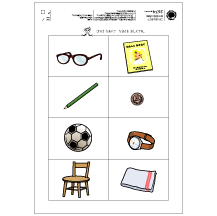

2674(L これはなあに?

〈物の名前;名詞〉

a )語彙。

b) 物の名前の意識。

c )構音のチェックも兼ねること。

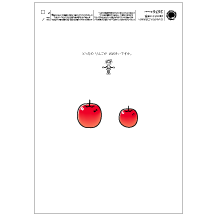

2676(M どっちのりんごが大きい

〈 2 個の大小の表現〉

a )比較による大小の量的な判断。数の世界は量から始まる。食べ物には、欲求感情に根ざしたリアリティーがある。

b )マルなど、なんらかの標しを回答の表現として用いる体験。

2678(R

(改訂中)

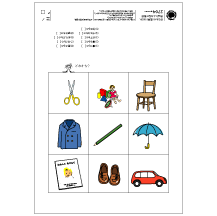

2704(L(R 切るもの(道具)はどれ

〈用途による絵の選択〉

a )物の用途の判断・認識。

2706(M どっちのボールが大きい

〈視覚的な大小の認知〉

a )比較による大小の量的な判断。数の世界は量から始まる。

b )「大きい」と「小さい」が同時に使える体験。

c )マルなど、なんらかのしるしを回答の表現として用いる体験。

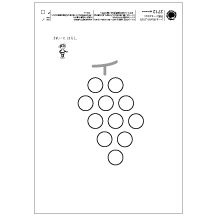

2712(P シールはり;ぶどう

〈円形シール 20mm 〉

a )目と手の協応(=器用さ)

b )細部への注意力・集中力

c )円は方向性がないので他の形より注意の要素が少なく、やさしい。

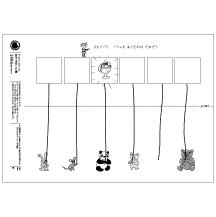

2716(M くつしたのペアつなぎ

〈プリミティブな 1 対 1 対応〉

a )「これにはこれ」などの言語的なサインを添えながら、 1 対 1 対応のプリミティブな学習。

b )線の色をひとつひとつ変える = dual task 。

c )線で結ぶという認識・応答手段の学習。この作業を通して一対一対応を感覚的に体験する。

2722(P 縦にまっすぐな線を書く

〈描線スキル;縦の直線〉

a )目と手の協応(=器用さ)。縦の線は横より難しい。 なぐり書きから意図した線書きへ。

b )右手 - 左手がはっきりしているかどうか、観察・記録。

c )言語的指示に従う能力。

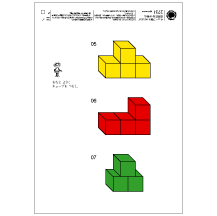

2731(P キューブ積み2 #5,6,7

〈空間認知・体制化〉

a)空間の位置関係の認知力。

b)積み方をまとまりとして知覚する体制化。例えば、01を「表彰台」、02を「トラック」のように、言語から視覚情報を再編する情報処理体験。

※カラーキューブを使用

2732(P 折り紙を半分に2回折る

〈空間知覚と手技手順〉

a )折り方の手順の模倣。ワーキングメモリー。

b )空間関係の理解。 b )目と手の協応(=器用さ)。

c )指示に従う能力。

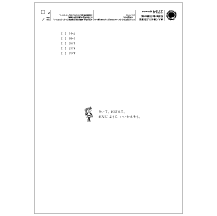

2734(L(M 覚えて言おう;3数復唱

〈短期記憶(作業記憶)〉

a )数の復唱。短期記憶。作業記憶(ワーキングメモリー)。

b )3数の復唱は2歳台後半の課題。

c )短期記憶は成人でも7 ± 2(ジョージ・ミラー)。

2741(P 入れ子;5個

〈大小比較の系列化体験〉

a)大小比較の系列的な連鎖。具体的な操作を試行錯誤できる。

b)系列的な連鎖の体験は、量の概念や推移律につながる先行体験となる。

※入れ子の玩具を使用

2744(L あなたのおなまえは?

〈自分の姓名を言う〉

a )自分の姓名をきちんと言うのは2歳台後半が一般的だが、環境よっても個人差が大きい。姓(名字)を意識させるきっかけにしたい。

b )誰かから「あなた」と言われて自分のことだとだと理解する。

2754(L 犬が走っているのは

〈2語文の聴解と復唱〉

a )二語文の聴解による文意の理解。

b )復唱による文型代入練習( substitute drill) 。主部に2つ、述部に3つの、 2×3 のバリエーション。

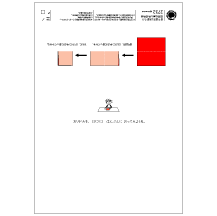

2762(P ぺろぺろを円くぬる

〈協応・円くぬる〉

a )目と手の協応(=器用さ)

b )赤い色の弁別・命名。

c )ここまでやろうという目標設定による達成体験。

2766(Mどっちが長い;鉛筆

〈長さの比較と表現〉

a )比較による長短の判断と表現。

b )量的なイメージへの還元。

c )大小から長短の概念の分化。 d )大きい・小さい、長い・短いの、対の感覚ないし概念。

2768(R 甘いのはどっち

〈経験の想起・判断・表現〉

a )絵をみて名前を言い、生活体験に照らし合わせて味という内容本質を想起する体験。

b )言葉による応答体験。

c )マルを記すという応答パターン(形式)の体験。

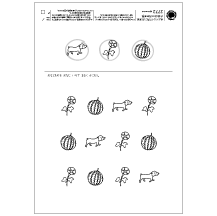

2772(P 色とマルで「同じ」を表す

〈犬他 3 件の同定表現〉

a )色による同定表現。同じだと判断したことを表現する手段として色と線を用いる経験。課題の内容は簡単だが、線と色に意味づけをすることが課題における表現手段の獲得を意味する。

b )「これとこれは同じ」の言語表現と並行させる。

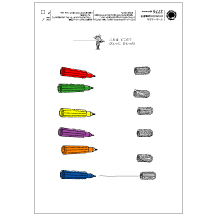

2776(M マーカーとフタ

〈 1 対 1 対応の描線操作〉

a) 日常なじみのマーカーが主題。 「ひとつにひとつ」をキーワードに、 1 対 1 対応のプリミティブな学習。

b) 線の色をひとつひとつ変える = dual task 。

c )線で結ぶという認識・応答手段の学習。この作業を通して一対一対応を感覚的に体験する。

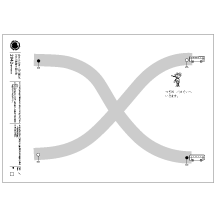

2792(P 十字路で交差する線

〈十字の書き方予行〉

a )目と手の協応:交差する直線。

b )地と図の弁別:交差点での直進方向の選択。

2794(Lどの絵のことかな

〈 2 要件の文; 3×3 マトリ〉

a )文意の課題的アプローチによる意識化。

b )タテの結合(女の子+眠っている)とヨコの差し替え(女の子←→おじいさん)による命題構成の広がり。 タテ(シンタグマ的、時間的)の結合とヨコ(パラディグマ的)結合がシンタックス(統辞法・文法)の原点。

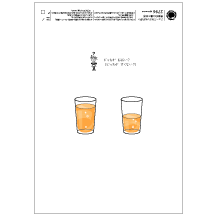

2796(M ジュースはどっちが多い

〈視覚的な量の判断〉

a )比較による多少の判断と、量的なイメージへの還元。

b )大小から多少の概念の分化。

c )多い・少ないの対感覚ないし概念。

d )「多い・少ない」や「右・左」など、対の語が混乱する場合は、まず片方だけを覚えさせる。

2802(P 円いシールをはる

(改訂中)〈円形シール 15mm 〉

a )目と手の協応(=器用さ)

b )細部への注意力・集中力。

c )円のシールは方向性がないので他の形より注意の要素が少なく、やさしい。

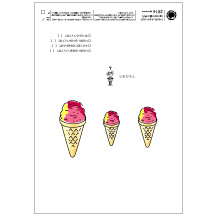

2816(M 一番大きいアイスは

〈 3 個の物の量の序列〉

a )3つの中の、いちばん大きなモノと、いちばん小さなものの判断。

b )3つのモノの大中小関係の判断。大中小の概念は認知の枠組みとして重要だが、子どもによっては難しい(二者の関係はリレーション、三者の関係はシステム)。

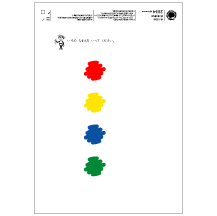

2834(L(P 色の名前;4色

〈赤 , 黄 , 青 , 緑〉

a )色名の認識。語彙。

b )英語を習っていて日本語が出ない場合がある。

c )色による対象物の分類へ。

2836(M(Rお母さんは?

〈ナラティブな 1 対 1 対応〉

a) 子どもの生活感情に導かれる対応。 1 対 1 対応へ至るプリミティブな課題。

b) 線の色をひとつひとつ変える = dual task 。

c )線で結ぶという認識・応答手段の体験・学習。

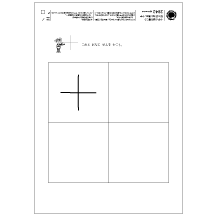

2842(P 十字の線を書こう

〈形の認知と模写;十字〉

a )図形の認知。

b )目と手の協応(=器用さ) なぐり書きから意図した線書きへ。

c )「 × 」を描くのは、ナナメの知覚が要るので「+」よりはるかに難しい。

2862(P ゴールへよーいドン

〈意図的な横の描線〉

a)目と手の協応(=器用さ),なぐり書きから線書きへ。

b)言語的指示に従う能力.c)よーいドンのかけっこを紙のうえにイメージする遊び。

2870(p キューブ積み#2

〈再現 1)見て 2)記憶で〉

a)空間関係の認知。

b)2)の試行では、空間の位置関係の短期保持(ワーキングメモリー)が動員される。

c)課題として求められる問題解決のための試行錯誤の体験。

2876(M くつの片方を探す

〈経験知による 1 対 1 対応〉

a) 「これにはこれ」などの言語的なサインを添えながら、 1 対 1 対応のプリミティブな学習。

b) 線の色をひとつひとつ変える = dual task 。

c )線で結ぶという認識・応答手段の学習。この作業を通して一対一対応を感覚的に体験する。

2882(P ○を書こう

〈形の認知と模写;円〉

a )図形の認知。目と手の協応(=器用さ)

b )なぐり書きから意図した線書きへ。

c )描画としては、幼児は円で何をも表す=根源的な円。

d )テストによっては形を暗示する言葉の使用を禁じるものもあるが、ここでは「まるい形」を併せ教える。

2890(p 知能箱

〈立体形状の認知〉

a)空間認識。

b)円は方向の調整が不要。正方形も方向の調整が容易。

2894(L「車が走る」って言おう

〈復唱;2文節の主+術語〉

a )短文の短期記憶。

b )構文能力を育てる。

c )質問に口頭で答える課題形式になじむ。

d )生活の中で二語文を話すことより復唱課題の方が難しい。

2900(p はめ込みブロック

〈立体形状の接合(雌雄)〉

a)空間認識。形のマッチング。

b)形が逆の場合のひっくり返しの作業は、鏡像の認知につながる。

c)課題として求められる問題解決のための試行錯誤の体験。

2902(P はみ出さない線を書く

〈目と手の協応〉

a )目と手の協応(=器用さ)。

b )言語的指示に従う能力。 c )注意力,集中力。

2912(P ○と△の色分け

〈形の弁別と命名〉

a )丸い形の視知覚的弁別。

b )「マル」「丸い形」の命名・認知。

c )なぞり書き=目と手の協応。

2922(Pつれたよつれた

〈目と手の協応;はさみ〉

a )はさみの使用。切り進みと切り止まり。 目と手(視覚と運動)の協応(=器用さ)。

b )言語的指示に従う能力。注意・集中力。

c )利き手の観察。左の場合は記録。

2924(L ピョンピョンはどれ

〈動きのオノマトペ〉

a )オノマトペ(擬態語・擬音語)は幼児には取り込みやすい修飾手段。言語表現を豊かにし、拡大する。

b )文の復唱は構文能力を鍛える。

2926(M 犬を小屋に入れる

〈犬と犬小屋;1対1対応〉

a )「これにはこれ」などの言語的なサインを添えながら、 1 対 1 対応のプリミティブな学習。

b )線の色をひとつひとつ変える = dual task 。

c )線で結ぶという認識・応答手段の学習。この作業を通して一対一対応を感覚的に体験する。

2930(p ビーズ通し#3 (03.04

〈立体の形状と順序の認知〉

a)形の弁別。形・色・大きさの複数条件を満たす判断をしなくてはならない。

b)順番に通す作業は空間認識の能力が求められる。

c)問題解決のための試行錯誤の体験。

2942(P 次のバス停へ行く道

〈クロス道路の図と地〉

a )地と図の弁別;交差点での意図的な道(刺激)の選択=選択的注意。

b )目と手の協応。

2944(L 男の子が走っているのは

〈三文節文の聴解と復唱〉

a )二語文の聴解による文意の理解。

b )復唱による文型代入練習( substitute drill) 。主部に 3 つ、述部に3つの、 3×3 のバリエーション。

c )述部の動詞「男の子が走っている」と「男の子が走る」のアスペクトの違いを感じ取っていく。

2946(M 風船の大きいじゅん

〈大きさによる順序づけ〉

a )大きさの違う4つのものを、大きさによって順序づける。

b )この種の課題体験は、いずれ推移律を使いこなすための準備となる。

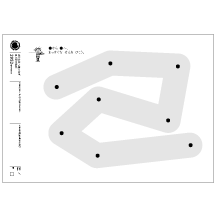

2952(P 点から点への線つなぎ

〈目と手の協応〉

a )意図的な描線の練習。

2960(p ペグボードA;#2(03,04

〈平面空間の位置〉

a)位置関係の視知覚。タテ・ヨコの位置関係。

b)課題として求められる問題解決のための試行錯誤の体験。

2962(M 衛兵さんのように曲がる

〈協応;直角の曲がり道〉

a )目と手の協応。角の線は難しいことが多い。子どもはトポロジカルな認知傾向をもつのでユークリッド的な角(かく)の意識はまだ希薄である。

b )迷路への準備。

2966(M たこ星人に足を

〈1対1対応とはみ出し〉

a )足の根っこと足との1対1対応体験。

b )対応にあまりが出るケース。

2968(R お母さんはどこに

〈関係による仲間・ベン図〉

a )関係性からの分類。

b )「囲み=閉じた円」の視覚的表現に、記号的な機能を付与していく。ここでは仲間・集合の表象となる。ベン図表現への準備。

2970(p 寄せ木大 #1

〈図形構成〉

a )寄せ木による図形の構成課題。

2972(P 手ぼうき

〈ハサミ;目と手の協応〉

a)はさみの使い方。切り進みと切り止まり。 目と手の協応(=器用さ)。

b)言語的指示に従う能力。注意・集中力。

c)利き手の観察。左の場合は記録。

2974(L おうむ返しに言う

〈動・名・形詞混成文〉

a )短文の把握と短期記憶。

b )構文能力を育てる。

c )質問に口頭で答える課題形式へなじむ。

2978(R シーソー秤で遊ぼう

〈天秤ばかりの実体験〉

a)子どもにとって秤は重さを量る道具である前に応答性のある玩具である。

b)重い方が下がることの了解の先行体験となる。さらにはテコの原理のイメージ性を伴った先行体験ともなる。

(写真のような秤を用意。類似品でも可。)

2982(P 足りない線を書き足す

〈欠所;視覚的体制化〉

a )まるくふくらんだ物の特徴を想起し、線を足して完成させる認知と協応の能力。

b )ほぼシンメトリーである。

2986(M 当たりくじはどのヒモ?

〈順序(序数)と位置〉

a )位置関係を、何番目かのような順序数的発想でとらえるためのプリミティブな体験。

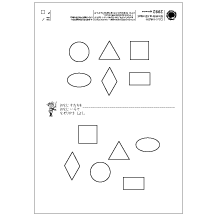

2992(P ◯△♢の色分け

〈形の弁別・目と手の協応〉

a)多様な形の視知覚的弁別。

b)なぞり書き=目と手の協応。

以下へはクリックしてください。http://adeamland.jp/grade4/

2歳児向け教材(このページの先頭へ戻ります)

3歳児向け教材 4歳児向け教材 5歳児向け教材 6歳児向け教材